ようこそ、コンじゃぶろーのオリジナルゲーム「SPACE BLOCK」のページにお越しいただきありがとうございます。ここでは、コンじゃぶローが開発したゲームで遊んだり、ゲームの開発エピソードを見ることができます。

・2024/5/29:1.0.0公開

<操作方法とルール>

マウス(指でなぞる):宇宙船ラケットの操作

クリック(指タッチ):ブロックを発射※ブロックのストック数には限りがあり、アイテムの取得によって回復することができます。

※ブロックストックは敵の攻撃を受けると身代わりになってくれますが、ゼロになった状態で敵の攻撃を受けるとゲームオーバーです。

ver1.0.0

「SPACE BLOCK」遊び方(補足説明)

実装しているアクションや機能について解説します。

実装アクション

ラケットの移動

ラケット(宇宙船)は、ボールを打ち返すことができます。

パソコンの場合は、マウスカーソルを移動させると、それに連動してラケットが移動します。スマートフォンで操作する場合は、指でタッチして左右に移動するとタッチしている箇所に連動してラケットが移動します。画面上に指を置いているとラケットが見えなくなるので、画面上をタッチした後、画面下(画面外)へスライドさせると操作しやすいです。

ボールの移動

ボールは、自動で移動し続け、ブロックに衝突するとブロックを破壊します。ラケットで打ち返しながら敵のコアを全て破壊します。

コアブロック

コアブロックは、ステージの核となるブロックです。このブロックを全て破壊することがステージクリアの条件です。

レーザー砲台

無敵のレーザー砲台からは、定期的にレーダー光線が射出されます。ラケットがレーザーに当たるとダメージを受けます。ラケットは、ブロックストックがあると身代わりにして防ぐことができますが、ゼロになると破壊されてしまいます。

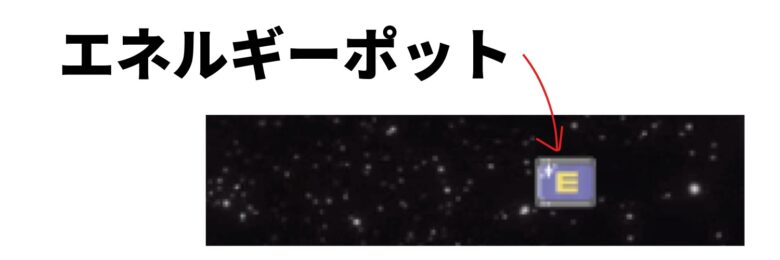

エネルギーポット

ブロックを破壊すると、エネルギーポットが登場します。このアイテムをラケット(宇宙船)で取得すると、ブロックストックが回復します。

ブロックストック

エネルギーポットで回復したブロックストックは、照準カーソルの下に数値として表示されています。これが0の状態になるとラケットは最小になり、敵のレーザーに当たるとゲームオーバーです。

このゲーム『SPACE BLOCK』について

SPACE BLOCKは、ブロック崩しゲームです。ボールを操作して全てのコアブロックを破壊できればゲームクリアとなります。

本当であれば、ブロック崩しゲームというのは、全てのブロックを破壊すればゲームクリアとなりますが、そこは簡易的にしています。

というのも、僕自身結構苦手なんです。待ちの時間が多くなるからです。そのあたりの「待ち」を改善する価値があるかなと考えたんですよね。

先々月の中くらいに娘がブロック崩しゲームにハマっていた為、作ってくれとお願いされていたこともあり、古典的なブロック崩しゲームを作ることで学ぶこともあるかなと作り始めることにしました。

コンセプトについて

このゲームのコンセプトは「バリエーション」です。

これまで作ってきたゲームは、3つで1つ目の「Hey!足軽」は、マラソンタイプ。2つ目の「猫とメダカ」は、1回遊びきり&占い(毎日1回遊ぶ動機ができる)タイプ。3つ目の「CatDrop!!」は、落ちモノ系パズルゲーム。今回作った「SPACE BLOCK」は、ステージが多い遊びきりタイプです。全クリアを目指す遊びきりタイプです。

難しい部分は、どれだけバリエーションを出せるか?ということ。開発期間は1ヶ月なので、最低限のギミックだけで対応しようと思いました。ブロック、コアブロック、砲台の組み合わせがあればある程度バリエーションって出せるもんなんですよ。

期待する楽しみ方

50ステージ用意しているので、全クリアを目指してもらえれば良いかなと思います。暇な時間に遊んでください。もし全てのステージをクリアできたら、レインボーのクリア画面を録画してX(旧twitter)で呟いてもらえたら(@comjaburouで、メンションしてもらえたら助かります)リツイートしに行きます。

10分とか時間を決めて友達と何ステージクリアできるか競ったりしてみても良いかなと思います。新しい遊び方が見つかったら教えてもらえると嬉しいです。スマホとパソコンでも印象が変わると思うので、遊んでみて、いろんな手触りを感じてみてください。

コラム 開発して思うこと

今回のゲームは、少ないギミックでバリエーションを出すゲームでした。多くのバリエーションを出すのに、実はギミックを増やす必要ってあんまりないんですよね。

ブロック崩しゲームとは、ある意味オフェンスゲーム(何かを守るデフェンスゲームの反対)で、城攻めに似ている部分があります。戦国時代の城において、防御で考えられるギミックは「歩兵」「弓兵や投石兵などの間接攻撃舞台」「壁」「櫓」「堀」などでしょう。

石や木、鉄を材料にして人が戦うのですが、兵の配置と量でかなりのバリエーションができます。城のナワバリで、その防御力が変わるのも多くのバリエーションが作れるからです。

ギミックの役割設定

ギミックとして用意した「コアブロック」、「ブロック」、「砲台」には、それぞれ役割を与えてステージを作成しました。

ステージを作る際は、どのようなギミックを用意するかも大事なんですけど、それらのギミックがどのような役割を持つのかを考えなければいけません。レベルデザインの世界に、最適解はないかなと思うんですけど、最低限誰かを楽しませようと思うなら、無意味な構成は避けた方が良いでしょう。偶然面白いというのはありますが、それは最後の最後、できるだけ面白さを計算して自分なりに理論を組み立てる方が面白くなります。偶然でも面白くなるなら、理論立てて考えたらもっと面白くなるという理屈です。

そんなこんなで、「コアブロック」、「ブロック」、「砲台」にはこのような役割を与えています。

- コアブロック:大将

- ブロック:兵隊

- 砲台:櫓(遠隔攻撃)

コアブロックの役割は大将

大将は、部隊にとって一番の弱点です。だからこそ、目立つことが大事かなと思います。ステージを作る時に、部隊配置という意識でブロックを配置しました。

まずは、大将がいて、その周りにブロックを兵隊として配置することで、ブロック1つ1つに魂が宿ってくるようになります。AIでゲームを開発していると、ステージデータをランダムで作成するコードを提案してくれたんですが、こればっかりはAIは使えないかなと感じました。

実際、AIにステージデータを作成してもらったら、割と時間がかかるのに面白くないんですね。それは、コアブロックの配置が適当だからだと感じました。

流石に50ステージもデータを作ってもらうと、AIでも時間がかかっていたのでまだまだレベルデザインは人間の仕事ですね。ただ、もしAIが面白いステージを作るようになったとしても「ステージ作成」はとても楽しいので、完全にはAI任せにはしませんけどね。楽しいこそ正義です。

ブロックの役割は兵隊

ブロックに関しては、若干耐久度を用意したのと「色」のバリエーションを用意しました。色が違うだけで色々考えてしまうのが人間ですからね、割と大事なことなんですよ。戦国時代にも赤備えってありましたよね。目立つ色をすることで、相手に恐怖を与えたりしています。あれって力の平均化だと思ってるんですよね。

実は、強い人も弱い人も全員赤い鎧を着せておけば、全員強く感じたりもするわけです。強い人を弱い人で守って生存率を上げることもできるでしょう。別動体で目立たない忍者とかを使って敵の裏をかくことも可能なので、非常に合理的な作戦だと思います。

基本的には、コアを対象と捉えて、兵隊を配置する意識でステージを作成しました。

砲台は櫓

櫓には、遠隔攻撃という役割を与えていますが、もう一つ「無敵ブロック」という要素も与えています。ブロック崩しゲームにおいて、潰れないブロックというのがやっぱりあって、面白さをプラスしてるんですよね。

手前に壊れないブロックがあるだけで、結構難しくなるんです。レスポンスが早くなることで、考える時間が減らされたりする上、櫓からはレーザー光線が撃たれますから、近い場所、中間の場所、遠い場所と、ラケットからの距離を変えて配置することで、難易度にも差をつけることができます。

櫓は壊すことができないので、終盤もハラハラすることが可能になりました。ブロック崩しゲームでは、最後の1ブロックがなかなか倒せないケースが「イライラポイント」なので、最後まで攻撃し続けてくる敵というのは単調化を防いでくれる良いネタになります。

まとめ ブロック崩しゲームの課題「待機時間をどのように潰すか?」について

ブロック崩しゲームを作るに当たって、課題は「待ち時間がしんどい」ではないかなと思います。最後の1つが残ってしまったりすると非常に辛い上に、跳ね返ってくるまで非常に時間がかかります。

正直、ペナルティとしては厳しすぎると思うんです。待っている時間は特に何もすることがなくて離脱する確率が高まるでしょう。昔、神ゲーとしてたくさん売れた理由としては、目新しかったという点とシンプルだったという点ではないかなと思います。

「待ち時間がしんどい」という課題に関しては、シンプルに「待っている間もすることがある」という解決策を用意しました。具体的に解説すると「ブロックを射出できる」「レーザー光線を避ける」という点です。また、全部のブロックを壊さなくても「コアブロック」を破壊すればOKとしたのは、テクニックで時短できるようにする為です。

使い古されてきた古典的なブロック崩しゲームを作成しましたが、非常に面白かったです。やはり一つの時代を築いただけあって、細やかな部分に学びの多いゲーム制作になりました。

今回は50ステージで遊びごたえも十分ですから、楽しんでいただければと思います。全ステージのクリアチェックをしてないので、もしバグってクリアできない!とかあったらこっそり教えてください。

素材の利用について

このゲームでは以下のサイトから素材を使わせていただいています。

↓こちらのゲームもお楽しみください。色々なオリジナルゲームを揃えています。

コメント